你有没有发现,国产偶像剧总有个怪毛病——越是想讲深刻的主题,越是浮在表面;越是嚷嚷着“打破容貌焦虑”途牛配资,越是集齐了一堆精修脸精致妆,像化妆品柜台开年会。

最近播的《滤镜》就又来了一次大型自我打脸现场。

别的不说,设定一看就知道是拿韩剧《内在美》当底稿抄的:一样的“变脸”女主设定,一样的“我爱你不是因为你长得美”的大口号,结果一落地就变了味儿,韩剧讲的是“灵魂共振”,国产一改成了“美女换皮装扮求职”。

你以为它要抨击容貌歧视,结果它只是在用更卷的方式秀脸。

我们仔细掰掰这事。

《内在美》的设定其实挺讨巧:女主因为得了一种病,每个月会随机变脸,谁也控制不了。这种被动的身份错位,是天降的不幸,而男主呢?他脸盲,根本记不住谁是谁。

一个变来变去认不出自己,一个看谁都像糊图版,这俩人谈恋爱,是真得靠心,不靠脸。你听着就觉得,这设定天然打脸“颜控”,而且合理。

再看《滤镜》,一听设定你可能觉得挺现代——女主有个手环,能主动换脸。可你细想一下,这不等于是她自己天天用美颜相机去求职、谈恋爱、伪装人生吗?

这哪是什么“突破容貌束缚”?这不就是在变着法儿告诉你:长得漂亮确实有特权。

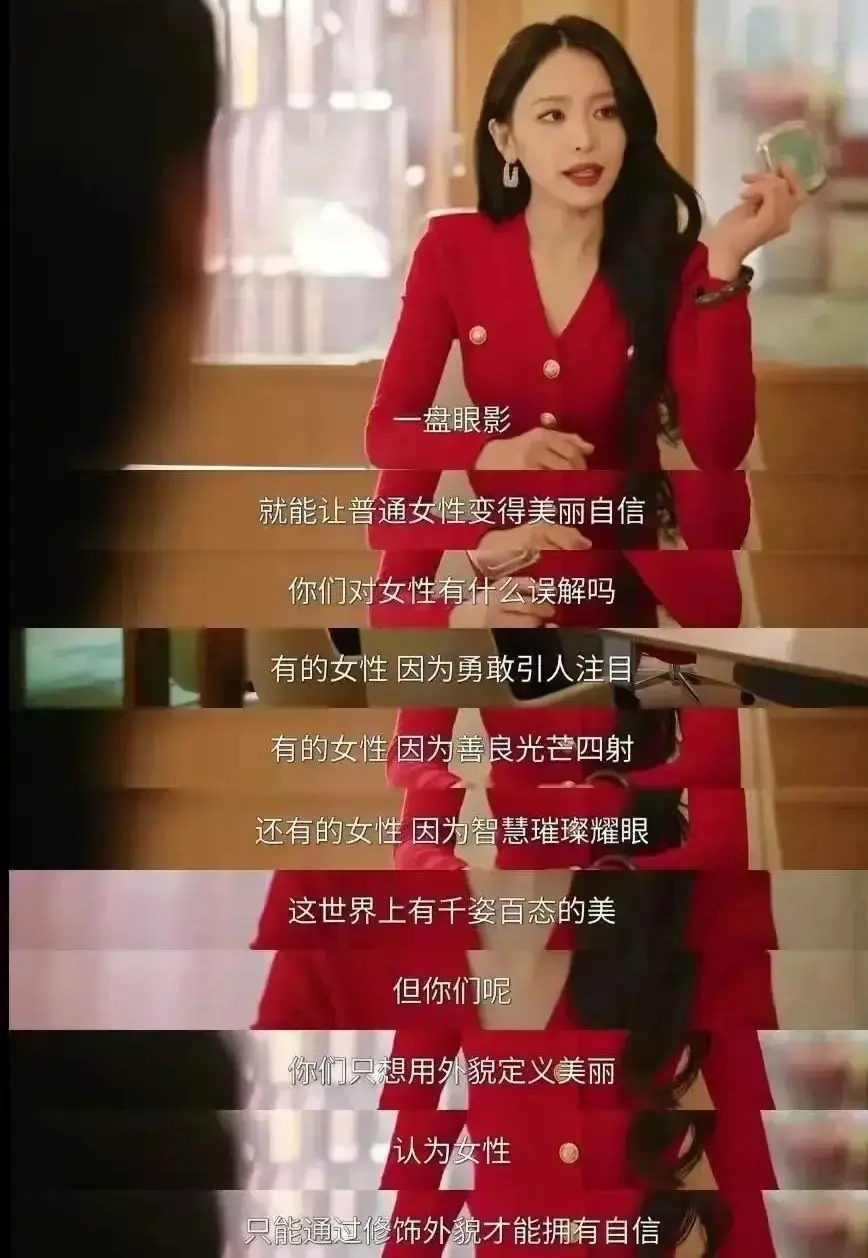

导演在镜头前说着“不要外貌焦虑”,转头就让女主顶着网红脸去“体验生活”,一边反思一边用力展示美貌。说白了,这剧不是反容貌焦虑,它是“内娱容貌规则”的完美复刻。

国产偶像剧最大的问题不是“玛丽苏”途牛配资,而是它的“假深刻”。

就拿男女主的感情线说事。《内在美》的男主因为脸盲,一开始根本不知道女主长啥样。

每天女主换一个模样,他用走路姿势、说话方式、眼神情绪来判断她是谁。这个过程中,观众能真切感受到,他们俩的“爱”是从心底长出来的,是有过程、有脉络、有挣扎的。

反观《滤镜》的男主,一看女主的大美女皮囊就动心了,还非要说是“灵魂吸引”?对不起,这剧里连灵魂都得打滤镜。他不是不在意脸,他是对脸上瘾,只不过这个脸每次都被换个模样。

你说他爱的是谁?是那个“苏橙橙”吗?但苏橙橙本体几乎没露过几集,反而是各种“版本”的她撑起了全剧的存在感。

所以说到底,《滤镜》的立意崩在起点上。它嘴上说着“外貌不重要”,但整部剧从妆发、构图、滤镜到台词,全在拼命展示“美貌的重要”。

你都把人拍得像时尚画报了,还好意思喊“我只看心灵”?观众不傻,演得再美,也藏不住那点违和感。

当然我们不能只看设定,要落到实处。《滤镜》的问题是多方面的,但最大的问题是“人不立”。

《内在美》的男女主虽然奇幻设定,但你能感受到他们像“真有人”——他们有病痛,有孤独,有挣扎,也有细微的成长和克服。特别是男主,明明脸盲,却能从细节认出女主,这是个小设计,但特别打动人。

《滤镜》的男女主,几乎就活在段子和设定里。女主一边喊“我就是我”,一边主动变脸;男主一边说“我只看内在”,一边嘴碎点评每个女主皮相。

整部剧都像一场大口号的发布会,没有情感的递进,只有误会、梗、台词堆砌。你可以说它节奏快,也可以说它根本没沉下去。

最重要的是,演员的化学反应几乎为零。李兰迪说自己“丑”是逼观众违心;檀健次的学霸男主设定也是空中楼阁,两人同框完全没有“想磕一口”的感觉。这不是演员的问题,是剧本压根没打算认真谈一场恋爱,它只是要用恋爱壳子讲“社会寓言”,可惜讲得也不深。

说到底,《滤镜》暴露的是国产偶像剧一整个品类的短板:

设定做得不扎实,哪怕有创新灵感,但落地就走偏,剧情节奏靠误会堆叠,台词全靠标语套话,演员选角只看脸不看适配度,CP感拼不出化学反应,立意口号大,执行却浅薄,想拍深刻,最后成了尴尬。

观众其实不是不爱玛丽苏,也不是不能接受“变脸设定”,关键是你要让人信得进去。我们不是看不起偶像剧,而是现在的偶像剧看不起我们。一个作品如果既没有逻辑、没有情感、还整天自我感动,那观众骂它两句不过分吧?

这几年你会发现,国产剧口碑好的是啥?年代剧、悬疑剧、家庭剧,哪怕偶像剧想翻身,也得去拍古装+权谋,像《长相思》。

《滤镜》这样的都市偶像剧,已经快成观众的“忍耐测试器”了。

说到底,国产偶像剧不是没资源、没演员、没编剧,是没人肯扎实走一条“真诚之路”。想写爱情就别怕平凡,想讲社会议题就别光靠浮夸设定。你得相信,观众是能共情的,只要你先拿出真诚。

《内在美》做到了,《滤镜》没做到。

这就是真相途牛配资。

广盛网提示:文章来自网络,不代表本站观点。